- ホーム

- 活用事例・調査事例・Tips

- Vol.3 課題の可視化と地域独自の優位性を導くために

車を持たざるを得ない社会を変えていくことを目指し

まちづくりに取組む沖縄県

Vol.3 課題の可視化と

地域独自の優位性を導くために

地域独自の優位性を導くために

世界有数の美しい海に囲まれた沖縄は日本が誇る観光県だ。コロナ禍で一時は激減した観光客も元の水準に戻りつつあり、さらなるインバウンド需要が見込まれる。また、県庁所在地の那覇市だけでなく、近年の沖縄本島中南部都市圏の発展には目を見張るものがある。そんな沖縄県ではいま、長年の懸案であった交通課題や社会課題の解決を図りながら、すべての県民にとって暮らしやすい、移動しやすいまちづくりを目指している。

調査を進める難しさと重要性

より健全なまちづくりに効果的なデータを集めるにはどうすればいいのか。PT調査票の設計の際には、担当者間で「ああでもない、こうでもない」と試行錯誤を繰り返しました。

今回のPT調査に尽力した沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課の西里雅範氏(写真右)と與儀謹一氏(写真左)。

会議を繰り返し、議論が深まるたびに設問が増えてしまうこともありましたが、設問が多いと回答者に負担がかかり、回収率の低下につながる懸念がありました。

また、17市町村の住民基本台帳システムから調査世帯を無作為に抽出するにあたり、市町村によっては抽出作業を外部に委託する可能性がありました。

そのため、沖縄県において負担金を確保していましたが、各市町村担当者がこちらの提供した無作為抽出用のエクセルを活用し、円滑にデータを作成してくれた結果、外部委託せずに済み予算の削減につながりました。それぞれの担当者の方々の協力があってこそだと感謝しています。

那覇市の花木であるホウオウボクの赤い花が咲く、県庁前でお揃いのポロシャツを着て。

ただ、世帯回収ベースは想定通りであったものの、紙回答においては、回答漏れや精度の落ちる回答も散見されました。

Web回答であればエラー表示などでその都度修正を促せるため、WEB回答のインセンティブの必要性を強く感じました。

個人情報の流出を防ぐため「個人情報に関する取扱い要領」を作成し、事前にリスクポイントを想定した対応策を講じました。これによって、流出などの問題を発生させることなく、無事に調査を完了することが出来ました。これらの経験を通じて、個人情報を含む調査を進める難しさと対策の重要性を改めて実感しています。

PT調査を活用した今後の“交通まちづくり”

那覇を中心とした都市内の公共交通については、モノレールや一律料金の市内路線バスを中心に充実してきましたが、中長距離の移動手段について、5キロを超えるとモノレールよりも割高になる路線バスしかないことが大きな課題だと考えています。

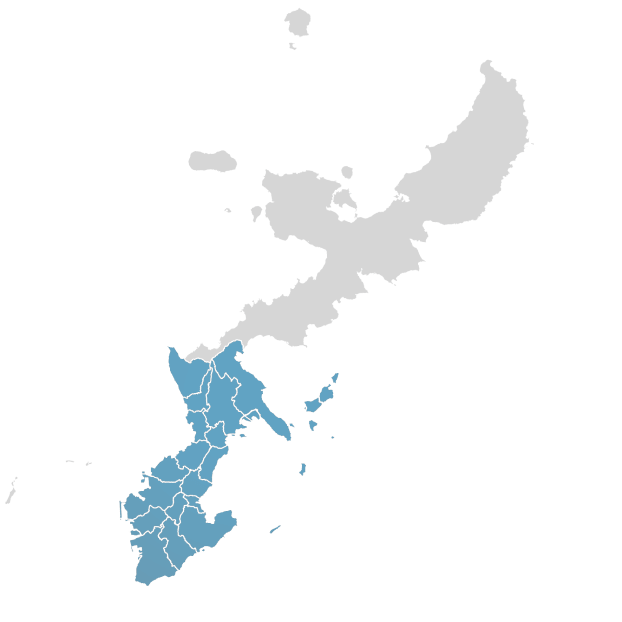

そのため都市交通マスタープランにおいては、約120万人が居住する本都市圏の規模に相当した「定時速達性の高い公共交通システム」を提案する必要があると考えています。

昨年(令和6年)の9月、県内の路線バスを終日無料とする事業が企画部により実施されました。無料化は全体的に好評だったようで、普段バスを使わないという人も、無料の日は遠くまでお出かけを楽しまれたようです。過度なマイカー依存型社会から脱却するには、こうした料金施策も大切だと感じています。

今回の調査では、PT調査から得られる精度・鮮度の高い分析結果をエビデンスとして活用し、本都市圏における過度なマイカー依存型社会がもたらす都市交通上や社会構造上の課題を明らかにすることで、「過度なマイカー依存型社会からの転換に向けた新しい都市交通」につなげていきたいと考えています。

また、都市交通マスタープランでは、車社会からの転換に向けて都市交通のみならず、コンパクトプラスネットワークを軸にした都市構造上の変革も重要だと考えています。

そのためにも都市圏内の17市町村や関係機関との横断的な連携により、交通からまちを変えていくような「交通まちづくり」について、その概念も含めた提案ができればと考えています。

「交通まちづくり」については、交通の結節点であるほか、経済活動や社会活動を支えるような魅力的な場の創造が求められ、各市町村の独自性が発揮されることが望ましいことから、各市町村に賛同いただけるような内容にしたいと考えています。

今回のPT調査で社会構造上の課題にも踏み込んだ点においては、本調査の分析結果が県・関係市町村などにおいて、都市交通関連の政策だけでなく、福祉や教育など、幅広い分野の政策立案時のエビデンスとして活用されることを願っています。

次の時代に向けた沖縄らしいまちづくりを

いまこそ、沖縄らしいまちづくりを次の時代に向けて進めることが求められていると強く感じます。

次期都市交通マスタープランの策定を予定している来年度(令和7年度)は、戦後80年。そのマスタープランで描く20年後のビジョンは戦後100年に当たります。これは時代の大きな節目となります。

そのため、次期都市交通マスタープランは、戦時・戦後と時代に翻弄されてきた沖縄にとって意義深い計画になると考えています。

沖縄のリーディング産業である観光産業は持続的な発展を促進させながら、すべての県民にとって「暮らしやすさ」を兼ね備えた、現実的かつ希望のある計画にしなければなりません。

那覇の中心地・国際通りの前にて。

そうするためにも、都市交通マスタープラン策定後の10年間の具体的な施策を位置付けた「総合都市交通(まちづくり)戦略」も重要です。17市町村それぞれの「都市交通(まちづくり)戦略」と連携し、都市交通マスタープランで示された共通のビジョンに向かって、共に進んでいけるように取り組んでいくつもりです。

今回のPT調査という貴重な機会を生かして、よりよい沖縄の未来に貢献できるよう努めていきたいと思います。

これからPT調査実施を考えている他自治体へのメッセージ

PT調査は、人流に加え社会的な背景について精度よく把握が可能な点に大きな特徴があります。

調査票を工夫することで、その都市の課題に直結した分析を行うことが可能だと考えています。

都市計画を担当される皆様におかれましては、日頃から都市における広い視野と課題に対する強い探求心をもって業務にあたっているかとは思いますが、その解決策の一つとしてPT調査を検討してみてはいかがでしょうか。

今回は、全国47都道府県で唯一、鉄道がない沖縄県で令和5年にパーソントリップ調査を行った担当者に話を伺った。日本が誇る観光県である沖縄県は、コロナ禍で国内外の観光客が激減。現在はその数も元の水準に戻りつつあるが、都市部では交通渋滞が慢性化している。そのような状況下で、今回、PT調査を実施。そこで得たデータをもとに、「過度なマイカー依存型社会の解消」という交通課題だけでなく、社会課題の解決を図りながら、「すべての県民にとって暮らしやすい、移動しやすいまちづくりを目指す」という担当者の熱意と姿勢が印象的だった。PT調査を地域の課題にどう活かすか。人口規模の大小に関わらず、すべての地域にとって、貴重な参考事例になるはずだ。