- ホーム

- 活用事例・調査事例・Tips

- Vol.2 20年後の“交通まちづくり”に最適な調査票を

車を持たざるを得ない社会を変えていくことを目指し

まちづくりに取組む沖縄県

Vol.2 20年後の“交通まちづくり”

に最適な調査票を

に最適な調査票を

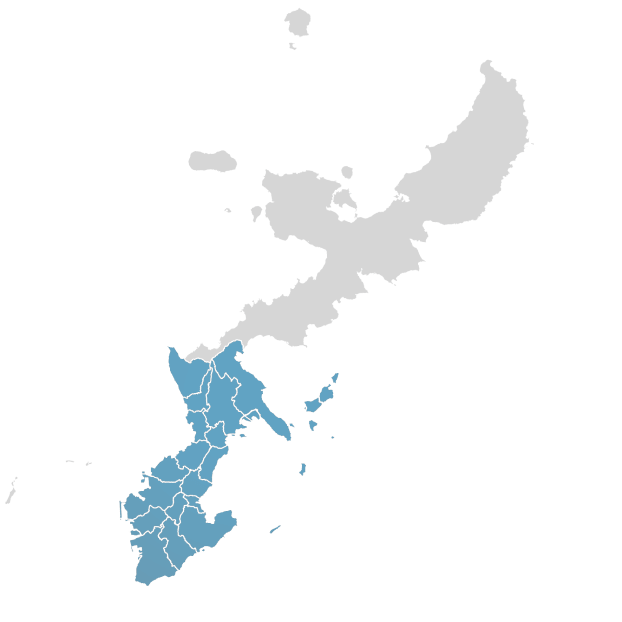

沖縄県は全国においてもトップレベルの車社会である。その状況を改善すべく、これまで計画的に都市開発が行われてきたが、依然として中心部の渋滞は解消していない。今回の第4回目となるPT調査は、将来に向けてより健全なまちづくりを進めるために行われた。地域ならではのPT調査方法と、その背景にある課題について沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課の與儀謹一氏に話を伺った。

地域の特性を見据えた調査設計

PT調査は「地域の特性を見据えた調査設計」が非常に重要だと考えています。実際、前回調査から17年が経過し、これは沖縄県に限った話ではありませんが、「超高齢」や「貧困」といった社会構造も変化しています。

西里氏(写真右)とともに、今回のPT調査に準備段階から携わった沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課 主任技師の與儀謹一氏(写真左)。

沖縄本島中南部都市圏では、前回と前々回のPT調査の結果をもとに交通環境の改善が行われてきました。平成15年に開通した沖縄都市モノレール「ゆいレール」は、令和元年に延伸し、終着駅である「てだこ浦西駅」にはパークアンドライド駐車場を整備したことで、利便性が向上し、中南部における利用圏域が広がりました。開業20年目の令和5年には、通算利用客が3億人を突破しています。

令和元年に新設された沖縄都市モノレール「ゆいレール」終着駅の「てだこ浦西駅」。

ただ、それでも依然として中心部の渋滞問題は解決されていません。そのため、今回の調査では、都市構造上や都市交通上の課題に加え、社会構造上の課題について、要因を把握できるように調査設計に取り組もうと考えました。

最大の特徴は、「世帯年収」や「住宅の所有形態(持ち家か賃貸か)」、「正規・非正規」といった世帯属性や個人属性とセットで移動状況を把握できるように調査設計した点だと思います。

「今回の調査では、都市構造や交通上の課題に加え、社会構造の課題分析にも取り組もうと考えました」。

トータルな結果としては非常にいい調査ができたと感じています。

まず、世帯年収に関してですが、プライベートな心情にも配慮して、「回答したくない」という選択肢を設けました。

今回特に重視したことは、特定の1日の行動を調査する本体調査に関連して、日常的な活動実態調査も行ったことです。

具体的には、県内の根深い交通課題、特に沖縄県で顕著な特徴として見られる朝夕の「送迎交通」の実態や、会社からの交通費支給額と実際の支出額との差額について分析したいと考えています。

また、SP(選好意識)調査により県民が公共交通に求めるサービス水準(値段・時間・待機環境)を調べる事で、属性毎に求めるサービス水準の傾向や、クルマ社会からの転換を図るためのサービス水準の把握を検討したいと考えています。

予算の獲得と回収率の向上への取り組み

前回調査が17年前だったこともあり、今回の予算要望においては、「依然として発展著しい本都市圏において、今後の都市交通・都市構造のあり方を検討するため、人流に加え社会的な背景について精度よく把握が可能なPT調査が是非とも必要」であることを担当者に丁寧に説明し、予算をつけてもらいました。

しかし、本来であれば「数年前から必要性を説明し、予算化を進めるべきだった」と反省しています。担当部署の方には短期間で調査の重要性を理解していただき、対応していただいたことに感謝しています。

PT調査担当チームで作ったお揃いのポロシャツ。イベント時に着用しただけでなく、庁内でもこれを着て仕事をしているそう。

西里氏は腕時計もPT調査仕様。まちづくりにかける熱意を感じる。

今回のPT調査においては「回収率21%を目指して、できることは何でもやろう!」と目標を立てました。PT調査に限らず、行政からのアンケートは回収率が低い傾向にありますので、とくに広報には力を入れました。

より多くの方に周知すべく、広報資料には沖縄本島中南部都市圏・17市町村のゆるキャラを活用し、親しみやすさを意識してポスターを作成したり、交通のイベントでは私たち都市計画・モノレール課の人間もお揃いのポロシャツを着て、ゆるキャラと一緒にチラシを配布しました。

今回のPT調査用に作ったロゴ

住民の皆さんには、沖縄県が主体となっている正式な調査であることを認知してもらうことが重要でしたので、PT調査のロゴをチラシやポスターにも入れて、県主体の調査であることを視覚的にも分かりやすくすることを心がけました。

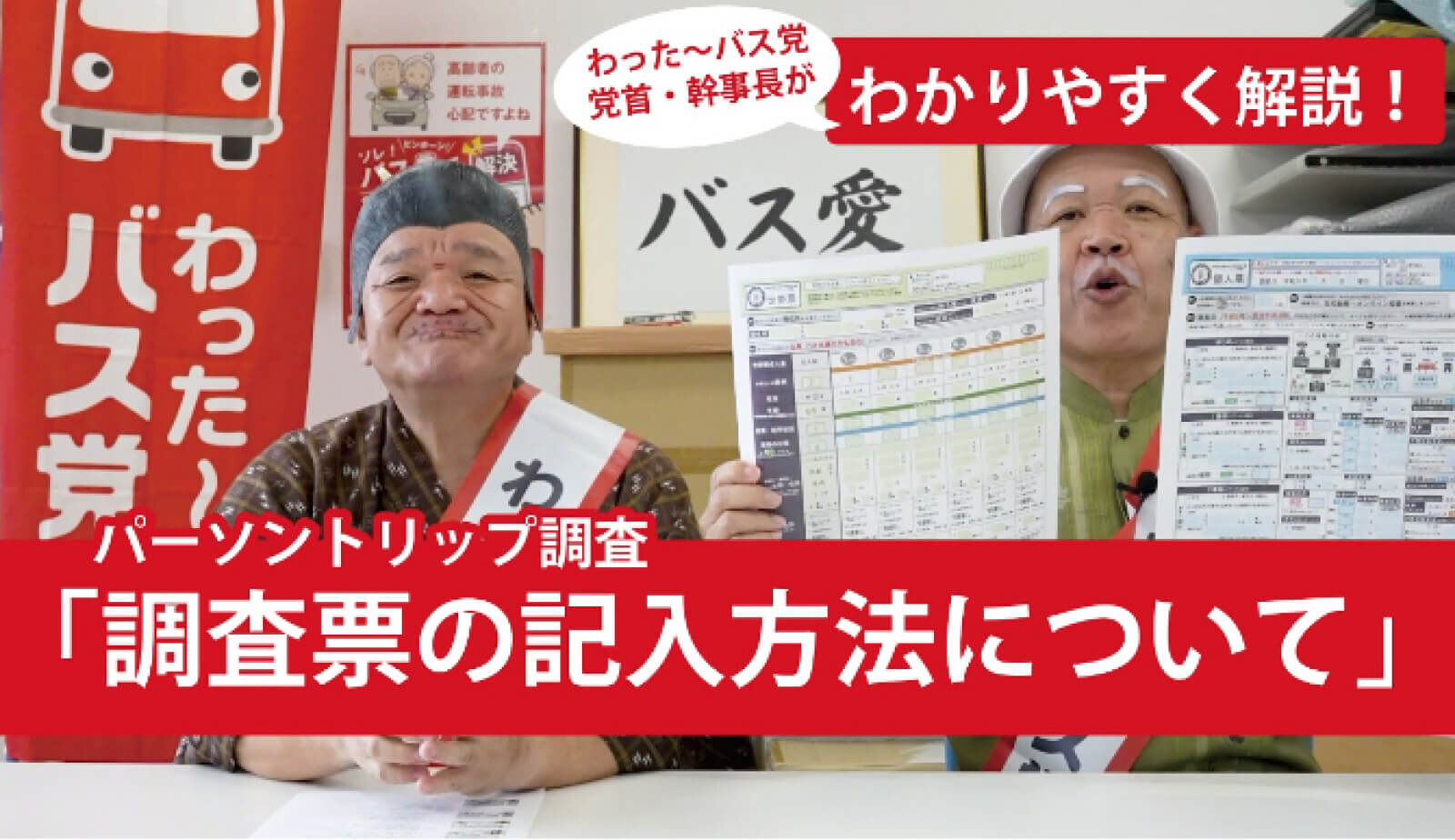

また、沖縄県の公共交通利用促進媒体「わった~バス党」※と連携し、PT調査がどういうものなのかをソフトな内容でYouTube配信したことも功を奏したと思っています。調査期間内は、庁内ロビーのテレビでも継続して配信しました。

※快適な沖縄の実現を目指し、県民の足である路線バスの利用促進に取り組んでいる架空の団体(https://www.watta-bus.com/)

回答率を上げるために、回答者の方々にはトートバッグを抽選で配布するなど、やれることはやったつもりですが、反省点として、データ処理が簡単なWEB回答に対して、インセンティブに差をつけるなどの工夫が必要だったかもしれません。

結果として、最終的な回答率が目標値の21%になったことは、各関係者の努力と熱意のおかげだと思っています。

回答者へのインセンティブとして500名に抽選配布されたオリジナルデザインのトートバッグ。

次回、第3回のインタビューでは「課題の可視化と地域独自の優位性を導くために」をテーマにお届けいたします。