- ホーム

- 活用事例・調査事例・Tips

- Vol.1 長年の課題である「過度なマイカー依存型社会」をどう解決するか

車を持たざるを得ない社会を変えていくことを目指し

まちづくりに取組む沖縄県

Vol.1 長年の課題である

「過度なマイカー依存型社会」を

どう解決するか

「過度なマイカー依存型社会」を

どう解決するか

沖縄県は全国47都道府県で唯一、いまだに鉄道がない。戦後、本土では政府や国鉄が中心となって中長距離の交通インフラがいち早く整備されたのに対し、沖縄県は鉄道の整備がなく、現在も理想的な交通基盤が整っているとは言い難い。さらに近年はレンタカー移動が多い観光客が増加し、都市部では交通渋滞が慢性化している。「沖縄は極度なマイカー依存型社会です」と言うのは、令和5年のパーソントリップ調査(以下、PT調査)を担当した県庁の西里雅範氏(土木建築部 都市計画・モノレール課 主任技師)だ。今回、沖縄県は、そうした都市構造上の課題だけでなく、全国的にも共通の課題となっている「超高齢」や「貧困」といった社会構造的な問題も見据えたPT調査に取り組んだ。

本島中南部 特に那覇市周辺に過密する人口

令和5年のPT調査を行った沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課 主任技師の西里雅範氏。

沖縄は極度なマイカー依存型社会です。とくに那覇市を中心とする沖縄本島中南部都市圏では、日々の“交通渋滞”が大きな社会問題になっています。

「とくに本島を南北に縦断する国道58号や国道330号で朝夕のラッシュ時に顕著です」

県としては、主に交通渋滞の解消に向けて過去3回のパーソントリップ調査を実施して大規模な交通計画を立ててきました。

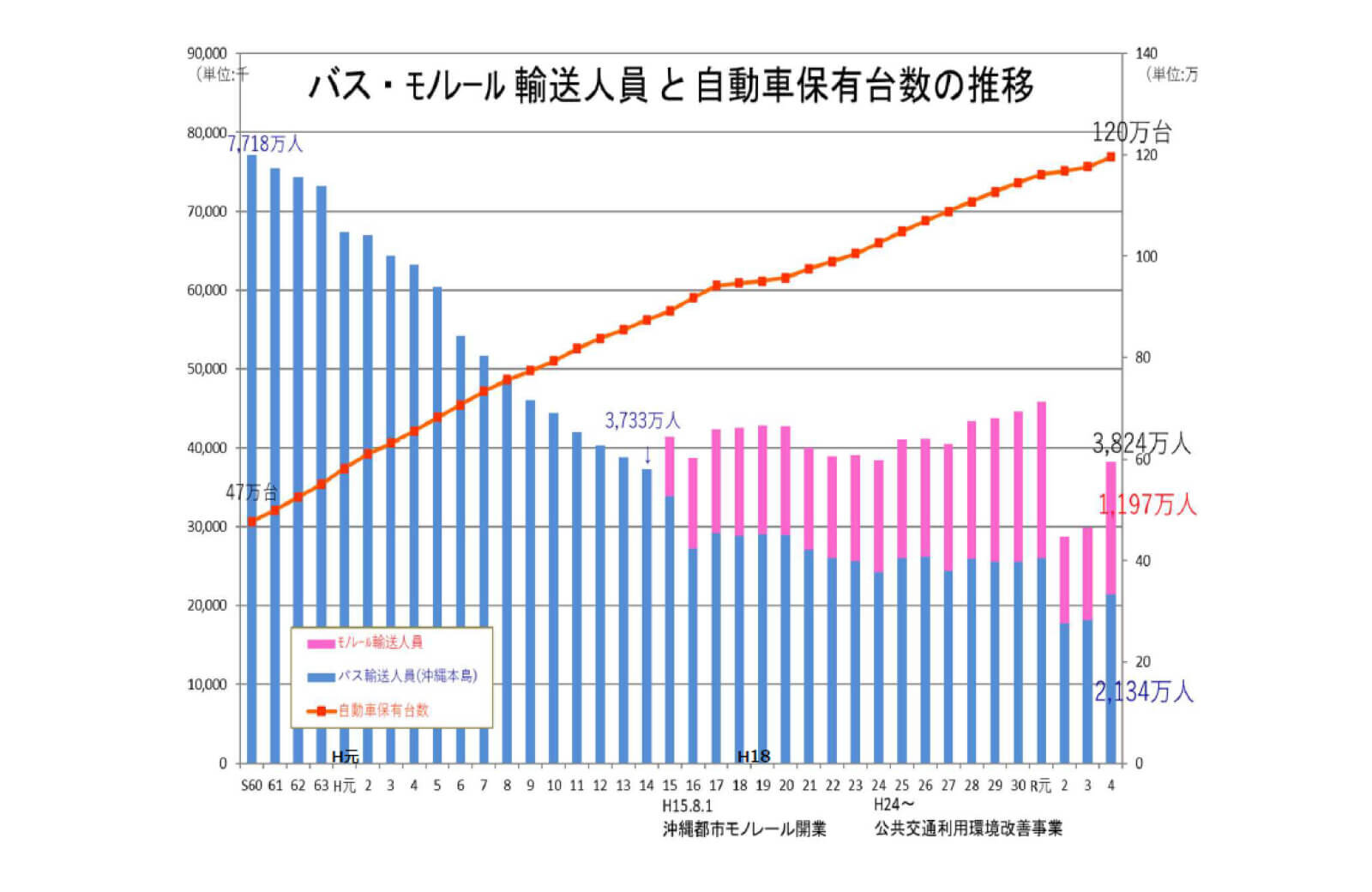

前回調査において「モノレールの延長」や「基幹バスシステムの導入」をマスタープランで提案、実施したことで交通インフラが整備されてきました。

しかし、交通渋滞は依然として解消されておらず、県民は大きなストレスを抱えたまま生活しているのが実情です。

那覇空港から那覇市の中心部を走る沖縄都市モノレール「ゆいレール」。平成15年の開業後、令和元年に浦添市まで延長、令和5年から3両編成車両が導入され、令和5年には乗客累計が3億人を突破。令和5年度の乗客数は過去最高の1994万8279人を記録した。電車のない沖縄県において今や欠かせない公共交通システムである。

暮らしやすいまちづくりができていない背景には、県内各地に点在する米軍施設の存在もあります。

沖縄本島においては面積の14.6%を米軍基地が占めていますが、とくに沖縄本島中部都市圏では、嘉手納飛行場(嘉手納町・沖縄市・北谷町)や普天間飛行場(宜野湾市)などによって都市圏内の交通網が遮断され、基地周辺道路の交通渋滞も日常化しています。

また、基地周辺の住宅・商業地域は、戦後、ゾーニングもされないまままちが形成されていったために、計画的な道路整備などが不十分な状況です。

さらに、沖縄には他府県のように中長距離を結ぶ鉄道がありません。その代わり路線バス網が発達しているのですが、鉄道に比べると運賃が高い傾向にあります。そのため、人の移動は自家用車に頼る頻度が高く、交通渋滞を助長しています。

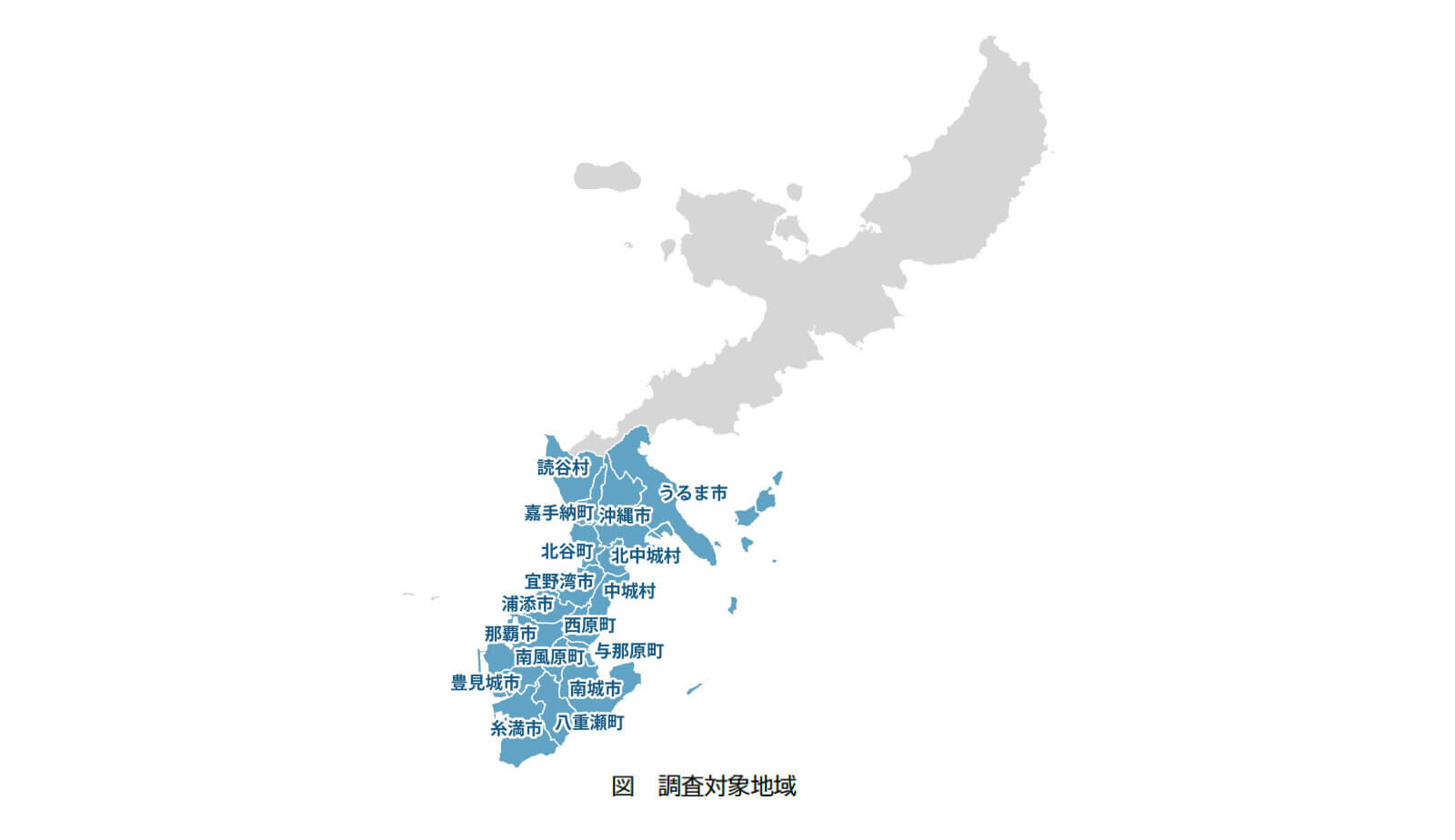

交通渋滞が慢性化しているもうひとつの理由には、人口の集中が考えられます。沖縄県全体の人口は約145万人ですが、そのうち約8割の約120万人が沖縄本島中南部都市圏に居住しています。その人口密度は2,500人/km²と政令指定都市並みとなっています。

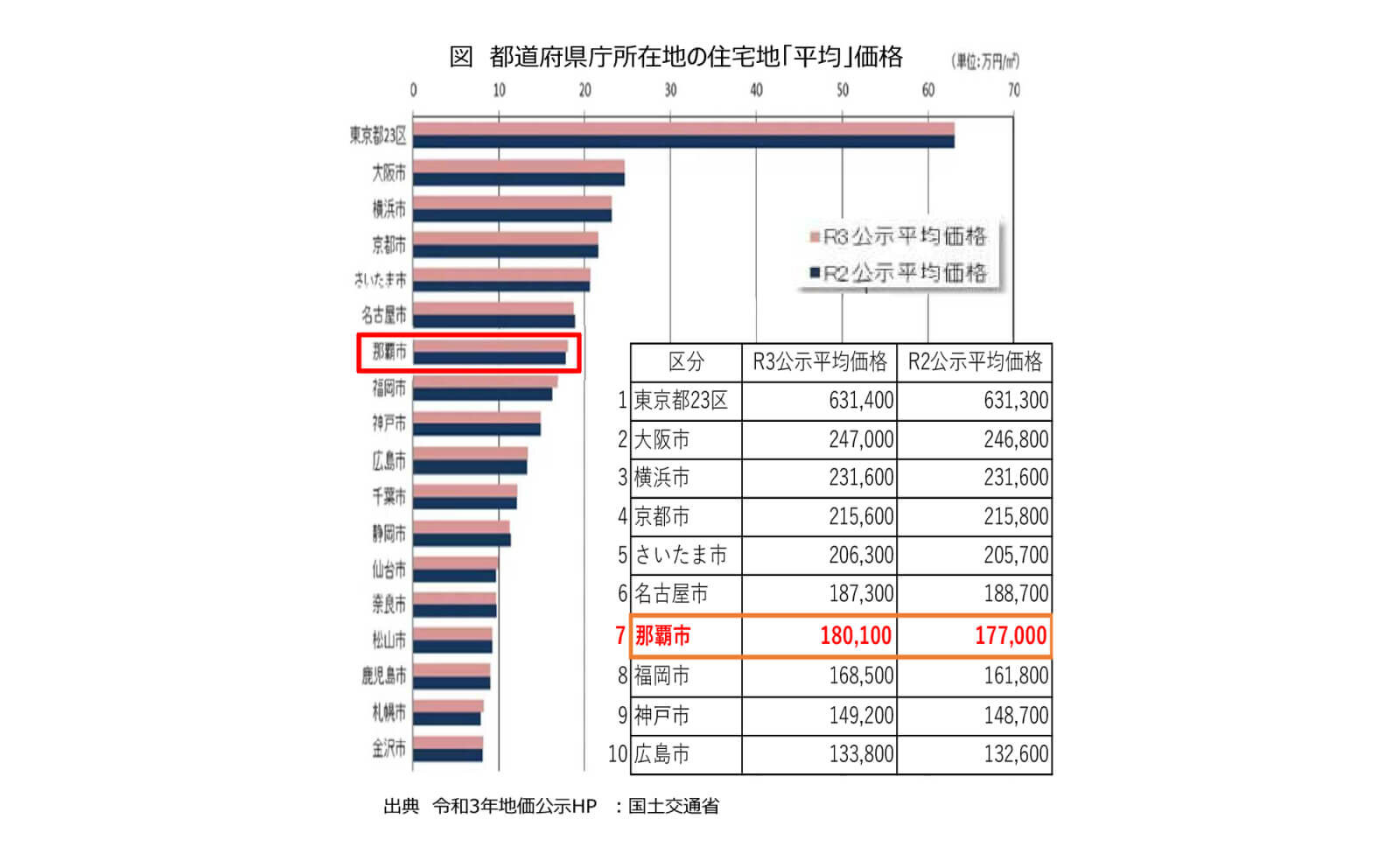

近年、那覇市周辺は住宅地地価が急上昇し、令和3年度の地価公示において県庁所在地としては全国第7位となりました。これだけ地価が上昇しているのは、国内外からの投資も関係していると考えられますが、その結果、平均県民所得が全国最下位なこともあいまって、住民が郊外へ転出する傾向も見受けられます。

(https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/937/pt_subject.pdfより抜粋)

こうした実情を見据え、県としては「貧困であってもクルマを持たざるを得ない社会をどう変えていくか」という明確な視点をもって、次の交通マスタープランを検討していく必要があると考えており、今回のPT調査の実施※に至った次第です。

※沖縄本島中南部都市圏では、令和5年10月から11月にかけて、17年ぶりのPT調査を行った(那覇市を中心とする県中南部の17市町村から無作為に10万世帯を抽出)。

全国最下位の県民所得でもクルマが増え続ける理由

令和6年現在、沖縄県の最低賃金は952円(全国=1055円※加重平均)と低く、世帯の約半数が所得300万円以下という経済状況にあります。

「世帯の約半数が世帯所得300万円以下にある」と説明する西里氏(写真奥)。

こうした背景には、島嶼県である沖縄の経済構造として、第一次・第二次産業が弱く、サービス業など第三次産業に従事する人や非正規雇用者の割合が高いことが挙げられます。

しかし、このような環境でもクルマの所有が増えているのはなぜでしょうか。

原因をひとつに絞ることはできませんが、交通渋滞が慢性化している中、定時速達性の高い公共交通システムが未成熟なことも影響しているのではないかと考えています。

資料:運輸要覧、運輸概況、都市計画・モノレール課HP より作成

求められる新しい都市交通マスタープラン

これまでは平成21年度に策定されたマスタープランに従って、「モノレールの延長」や「バスレーン延長を伴う基幹バスシステムの構築」が進められてきました。これらにより、交通環境や道路環境の改善が図られました。

令和元年に開業したモノレールの終着駅「てだこ浦西駅」。駅周辺のまちづくりが進行中で、那覇市内への車通勤を抑制するため、1000台規模のパークアンドライド駐車場が隣接している。現在整備中の新インターチェンジの完成により、北部の名護まで伸びる沖縄自動車道と結節することで、県民の南北の移動がさらにスムーズになる。

平成30年に全面的にリニューアルされた那覇バスターミナル。モノレール旭橋駅や周辺の建物とペデストリアンデッキでつなぎ、豊かな都市空間の場を創造することで、交通結節機能の強化や多様な都市機能の導入を図っている。飲食店や観光情報センター、県立図書館などが併設されている。

しかし、依然として都市部の交通渋滞は解消されていないのが現状です。この状況を受けて、次期都市交通マスタープランを策定するために、今回、4度目となるPT調査を実施しました。

PT調査(実態調査)では県民の移動を調べましたが、無視できないのが観光客の存在です。コロナ禍が明け、沖縄県の観光客数は令和5年度に国内客が過去最高を記録し、外国人を含めた全体の観光客数も過去5番目に多くなりました(国内客は726万9,000人、外国人を含めた全体の観光客数は853万2,600人に達し、前年度比でそれぞれ10.6%増、25.9%増)。

1日あたりで計算すると、約10万人の観光客が沖縄に滞在しているという状況です。

これは、約120万人の都市人口に対して非常に大きな数字であり、今後も増加することを鑑みれば、観光客の動きも考慮に入れて交通を考えていく必要があります。

「交通は、まちづくりだけでなく、社会課題の解決にも取り組んでいかなければなりません」

そのためには他部局や国・関係市町村との連携が重要です。今後は、都市計画に交通の要素を落とし込んだ「交通まちづくり」に取り組みたいと考えています。

また、まちづくりに直接携わるファシリテーターや市町村の社会福祉協議会の方々を通して県民生活の実像についてもお話を伺いながら、さらなる調査を進めているところです。

次回、第2回のインタビューでは「20年後の“交通まちづくり”に最適な調査票を」をテーマにお届けいたします。